Table of Contents

Introduction et Fondements Historiques de l’Architecture Classique

1.1 Contexte et Origines

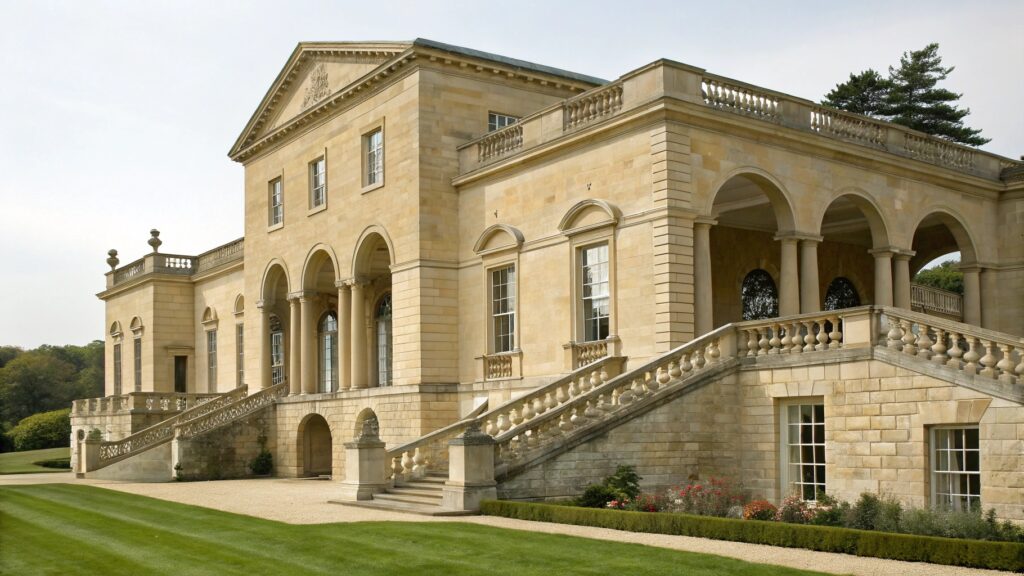

L’architecture classique se définit comme l’expression d’un idéal de beauté, d’harmonie et de proportion qui a marqué plusieurs époques historiques. Dès l’Antiquité, les civilisations grecque et romaine ont établi les premiers principes du style classique architecture, fondés sur des règles strictes de symétrie, de géométrie et d’ordre. Ces bases théoriques ont perduré et évolué au fil des siècles, notamment à travers l’architecture classique 17ème siècle, qui témoigne du raffinement et du retour aux sources de l’art architectural européen.

Durant le XVIIe siècle, l’architecture classique 17ème siècle s’est imposée comme un langage esthétique universel, où la rigueur mathématique et la recherche de l’équilibre se mêlaient à une volonté de sublimer l’espace. Ce mouvement a inspiré non seulement les constructions monumentales, mais également les aménagements plus intimes, comme l’architecture d’intérieure qui valorise la symétrie et la sobriété des volumes.

1.2 Les Influences et la Transition Vers le Néoclassicisme

L’évolution historique de l’architecture classique se caractérise par une alternance de périodes où le classique et le baroque se répondent. L’architecture baroque et classique illustre parfaitement cette dualité : d’un côté, le baroque, avec ses formes exubérantes et ses ornements dynamiques, et de l’autre, le classique, qui prône la pureté des lignes et la simplicité élégante. Cette opposition a permis de définir un équilibre subtil, où le mouvement baroque laisse progressivement place à une recherche de retour aux valeurs antiques, donnant ainsi naissance à ce que l’on appelle aujourd’hui l’architecture neo classique ou encore le néo classique architecture.

Le néoclassicisme, apparu à la fin du XVIIIe siècle, représente une réinterprétation moderne des principes du classicisme antique. Sous l’appellation néo-classique architecture ou architecture neo classique, ce courant se distingue par son retour à l’ordre, à la clarté et à l’équilibre, tout en s’adaptant aux exigences du temps présent. Il a profondément influencé non seulement l’architecture extérieure, mais aussi l’architecture d’intérieure, en intégrant des éléments décoratifs inspirés de l’Antiquité et en privilégiant une esthétique épurée et fonctionnelle.

1.3 Les Principes Fondamentaux du Style Classique

Le style classique architecture repose sur des règles universelles qui garantissent une harmonie visuelle et une pérennité dans le temps. Parmi ces principes, on peut citer :

- La Symétrie et la Proportion :

Chaque édifice, qu’il s’agisse d’un palais, d’un temple ou d’un bâtiment administratif, est pensé comme une composition géométrique équilibrée. Les proportions idéales, souvent basées sur des rapports mathématiques précis, confèrent à l’ensemble une apparence ordonnée et apaisante. - L’Utilisation de Colonnes et de Frontons :

Les colonnes, qu’elles soient doriques, ioniques ou corinthiennes, constituent des éléments structurants incontournables. Leur répétition et leur régularité renforcent le caractère majestueux des constructions classiques, tout en soulignant la verticalité et la solidité des édifices. - La Clarté et la Sobriété des Décors :

Contrairement aux excès ornementaux que l’on retrouve parfois dans l’architecture baroque et classique, le style classique privilégie des décorations mesurées et un emploi parcimonieux des ornements. Cette approche se retrouve également dans l’architecture d’intérieure, où les espaces sont conçus pour inspirer calme et rationalité. - L’Harmonie des Volumes :

La recherche de l’harmonie passe par l’utilisation judicieuse des volumes et des espaces. Chaque élément architectural est pensé pour s’inscrire dans une composition globale cohérente, où la lumière, l’ombre et les formes se complètent pour créer un ensemble harmonieux.

1.4 L’Héritage du XVIIème Siècle

L’architecture classique 17ème siècle marque une étape cruciale dans l’évolution du style classique. Cette période voit l’apogée des constructions qui combinent les idéaux de l’Antiquité avec les innovations techniques de leur temps. Les architectes de cette époque ont su marier tradition et modernité pour donner naissance à des œuvres emblématiques, dont la sobriété et la majesté continuent d’influencer le style classique architecture contemporain.

Les réalisations du XVIIème siècle témoignent d’un savoir-faire exceptionnel et d’une rigueur architecturale qui se reflète dans l’usage des colonnes, des frontons et des façades rigoureusement proportionnées. Elles incarnent une esthétique qui perdure et qui trouve une nouvelle résonance dans le néo-classique architecture, où les principes du classicisme sont revisités pour répondre aux besoins et aux goûts du monde moderne.

Caractéristiques Techniques et Esthétiques de l’Architecture Classique

2.1 Les Principes de Base du Style Classique

L’architecture classique se fonde sur des principes intemporels qui se retrouvent dans l’ensemble des œuvres, de l’architecture classique 17ème siècle jusqu’aux réinterprétations modernes de l’architecture neo classique. Parmi ces principes fondamentaux, on peut citer :

- La Symétrie et l’Harmonie des Proportions :

La recherche de la perfection géométrique est au cœur du style classique architecture. Chaque façade, chaque colonne et chaque fronton est conçu pour respecter des rapports mathématiques précis, permettant ainsi de créer un ensemble harmonieux et équilibré. Ces proportions idéales, héritées des principes de l’Antiquité, se retrouvent dans les édifices les plus prestigieux du XVIIème siècle, illustrant l’excellence de l’architecture classique 17ème siècle. - L’Utilisation des Colonnes et des Ordres Architecturaux :

Les colonnes doriques, ioniques et corinthiennes ne sont pas seulement des éléments structurels, elles participent également à l’esthétique globale de la construction. Dans le cadre du style classique architecture, ces éléments renforcent la verticalité et la majesté des bâtiments, tout en apportant une touche d’élégance et de sobriété. - Les Frontons et Les Décorations Sculptées :

Le fronton, souvent orné de bas-reliefs et de sculptures, représente l’aboutissement de l’architecture baroque et classique. Ces éléments décoratifs, bien que mesurés et subtils dans leur utilisation, ajoutent une dimension narrative et symbolique aux façades, illustrant les mythes et les valeurs de l’époque.

2.2 Les Matériaux et Techniques de Construction

La réussite de l’architecture classique repose également sur le choix judicieux des matériaux et sur des techniques de construction sophistiquées qui ont évolué au fil des siècles :

- L’Usage de la Pierre et du Marbre :

Dans l’architecture classique 17ème siècle, la pierre de taille et le marbre sont souvent utilisés pour leur durabilité et leur esthétisme. Ces matériaux confèrent aux bâtiments une allure majestueuse et intemporelle, tout en assurant une solidité remarquable face aux aléas du temps. - Les Techniques de Maçonnerie et de Taille de Pierre :

Les artisans de l’époque maîtrisaient parfaitement l’art de la taille de pierre et de la maçonnerie, permettant de réaliser des édifices aux lignes précises et aux finitions raffinées. Ces techniques, toujours étudiées et valorisées dans l’architecture neo classique, illustrent le savoir-faire traditionnel allié à une vision esthétique recherchée. - L’Évolution Vers des Matériaux Modernes :

Bien que l’architecture classique se distingue par son attachement aux matériaux traditionnels, ses principes ont su être adaptés aux technologies modernes. L’architecture d’intérieure contemporaine, par exemple, intègre souvent des matériaux comme le verre et l’acier, tout en respectant les codes du classique pour créer des espaces lumineux et fonctionnels.

2.3 L’Influence du Néo-Classicalisme sur l’Architecture Moderne

Le retour aux sources antiques a inspiré le mouvement néoclassique, souvent désigné sous les termes architecture neo classique ou néo classique architecture. Ce courant se caractérise par une volonté de revisiter et de réinterpréter les valeurs du classicisme à la lumière des exigences contemporaines :

- Un Retour à l’Ordre et à la Simplicité :

Le néoclassicisme prône la clarté des lignes, la sobriété des décors et l’importance de la symétrie, en s’appuyant sur les modèles de l’architecture classique 17ème siècle. Dans ce contexte, la néo-classique architecture se distingue par une approche rigoureuse de la composition architecturale, tout en intégrant des innovations modernes qui améliorent le confort et la fonctionnalité des bâtiments. - L’Adaptation aux Besoins de l’Architecture d’Intérieure :

Les principes du néoclassicisme se retrouvent également dans l’architecture d’intérieure. Que ce soit par l’emploi de colonnes, de moulures ou de couleurs sobres, l’esthétique néo-classique contribue à créer des espaces élégants et raffinés, où chaque élément est pensé pour renforcer l’harmonie globale de l’environnement. - L’Interaction avec d’Autres Styles :

Le dialogue entre l’architecture baroque et classique illustre la capacité du néoclassicisme à s’adapter et à fusionner avec d’autres courants artistiques. Cette interaction permet de nuancer le style classique en y intégrant des éléments plus ornementaux ou dynamiques, offrant ainsi une richesse visuelle et un équilibre subtil entre tradition et modernité.

2.4 L’Esthétique et l’Impact Visuel

Au-delà des aspects techniques, l’esthétique de l’architecture classique joue un rôle primordial dans la manière dont les bâtiments sont perçus et appréciés :

- L’Équilibre Visuel et la Proportion :

L’harmonie des volumes et la symétrie des façades créent un impact visuel fort qui transcende les époques. Ce souci du détail et de la proportion fait partie intégrante du style classique architecture et continue d’inspirer les architectes contemporains, qu’ils travaillent sur des projets d’architecture d’intérieure ou des structures monumentales. - La Simplicité Élégante des Détails :

Contrairement aux excès décoratifs de certains styles modernes, l’architecture classique privilégie une élégance discrète. Les ornements, lorsqu’ils sont présents, sont soigneusement proportionnés et servent à renforcer l’identité architecturale du bâtiment sans le surcharger visuellement. - Une Esthétique qui Traverse le Temps :

L’attrait intemporel du classique réside dans sa capacité à rester pertinent malgré l’évolution des goûts et des technologies. Les principes de l’architecture classique 17ème siècle et leur réinterprétation dans le néo-classique architecture montrent que l’harmonie, la symétrie et la beauté rationnelle restent des valeurs universelles et durables.

2.5 L’Architecture d’Intérieure et le Classicisme

L’influence du classique ne se limite pas aux façades extérieures : elle s’étend également à l’architecture d’intérieure. Les intérieurs classiques se distinguent par :

- La Sobriété et l’Élégance des Espaces :

Dans un intérieur classique, chaque pièce est conçue pour refléter une harmonie visuelle, avec des meubles aux lignes épurées, des moulures raffinées et un agencement réfléchi. L’objectif est de créer un environnement à la fois fonctionnel et esthétique, qui invite à la détente et à la contemplation. - La Fusion des Éléments Traditionnels et Modernes :

Le classique s’adapte aux tendances contemporaines grâce à une intégration subtile des matériaux modernes sans renoncer à l’essence du style. Par exemple, l’utilisation de la pierre naturelle ou du marbre se combine avec des éléments en verre ou en métal, tout en respectant les codes du style classique architecture. - Un Impact sur le Bien-Être et la Qualité de Vie :

L’architecture d’intérieure classique contribue également à créer des espaces de vie apaisants et harmonieux, favorisant le bien-être des occupants. La simplicité des formes et la régularité des volumes instaurent un climat de sérénité, essentiel dans un environnement souvent marqué par la complexité du quotidien.

Influence et Adaptation de l’Architecture Classique dans le Design Urbain Moderne et la Préservation du Patrimoine Architectural

3.1 L’Héritage du Classique dans le Paysage Urbain Moderne

L’architecture classique a su traverser les siècles et demeure aujourd’hui une référence incontournable dans le paysage urbain. Les édifices construits selon les principes du style classique architecture continuent d’inspirer les architectes contemporains, tant pour leur élégance intemporelle que pour leur capacité à instaurer un équilibre visuel dans les villes modernes.

- Intégration dans le tissu urbain :

Dans de nombreuses métropoles, on observe une volonté de réintégrer des éléments classiques dans des projets de rénovation ou de construction neuve. Les façades, les portiques, et les colonnes inspirés de l’architecture classique 17ème siècle se fondent dans un environnement moderne en créant un pont entre le passé et le présent. - Référence aux courants historiques :

L’architecture baroque et classique témoigne de la recherche d’un ordre esthétique et de la quête de beauté par le biais de la symétrie et de la proportion. Ces valeurs, essentielles dans le classicisme, sont aujourd’hui revisitées pour offrir une harmonie dans des espaces urbains souvent marqués par la densité et la complexité.

3.2 L’Adaptation des Principes Classiques dans le Design Contemporain

Le renouveau du classicisme se traduit par une intégration subtile des principes ancestraux dans des projets modernes, tant en architecture extérieure qu’en architecture d’intérieure.

- Réinterprétation du néo-classicisme :

Le terme architecture neo classique ou néo classique architecture symbolise cette tendance à retrouver les codes du passé tout en y apportant une touche contemporaine. Les lignes épurées, les volumes équilibrés et l’usage mesuré des ornements se marient avec des matériaux modernes comme le verre et l’acier, créant ainsi des structures à la fois raffinées et innovantes. - Influence sur l’architecture d’intérieure :

Dans l’aménagement intérieur, les principes du style classique architecture se manifestent par l’emploi de colonnes décoratives, de moulures, et de jeux de symétrie qui confèrent aux espaces une atmosphère élégante et intemporelle. Ce mariage subtil entre tradition et modernité permet de concevoir des intérieurs à la fois fonctionnels et esthétiques, répondant aux exigences d’un confort contemporain tout en honorant un héritage historique. - Innovation et technologies modernes :

Les architectes actuels utilisent des outils numériques et des technologies de pointe pour intégrer les valeurs classiques dans des projets complexes. Ainsi, les plans de villes et les réhabilitations de bâtiments historiques reposent sur des simulations 3D et des analyses structurales qui garantissent la pérennité des édifices tout en respectant les proportions et l’harmonie caractéristiques du classique.

3.3 La Préservation et la Valorisation du Patrimoine Architectural

La sauvegarde du patrimoine est un enjeu majeur pour conserver la mémoire des réalisations du passé. L’architecture classique 17ème siècle et ses déclinaisons, souvent synonymes d’un savoir-faire exceptionnel, font l’objet d’efforts constants de préservation et de restauration.

- Techniques de restauration :

Les projets de rénovation de bâtiments anciens intègrent des méthodes traditionnelles et des innovations technologiques pour restaurer les façades, les frontons et les éléments décoratifs caractéristiques du style classique architecture. La restauration vise à conserver l’authenticité des structures tout en les adaptant aux normes contemporaines de sécurité et de confort. - Valorisation patrimoniale :

Les politiques culturelles et urbaines encouragent la valorisation du patrimoine à travers des labels, des subventions et des événements culturels. L’architecture d’intérieure joue également un rôle crucial en mettant en scène des espaces historiques dans des musées ou des centres culturels, permettant ainsi aux visiteurs d’apprécier la richesse de l’architecture classique 17ème siècle. - Dialogue entre passé et futur :

La préservation du patrimoine ne consiste pas seulement à maintenir en état des bâtiments anciens, mais aussi à favoriser un dialogue entre le passé et le futur. Les projets de reconversion, par exemple, transforment des édifices historiques en espaces modernes tout en conservant leurs éléments classiques. Cette approche permet de perpétuer l’héritage du classique dans un contexte urbain en constante évolution.

3.4 L’Influence du Néo-Classicalisme dans les Projets Urbains Contemporains

Le renouveau du néo-classicisme, incarné par des expressions telles que architecture neo classique et néo classique architecture, trouve un écho particulier dans la conception des nouveaux quartiers et infrastructures urbaines.

- Modernisation des espaces publics :

De nombreux projets urbains modernes intègrent des éléments du néo-classicisme pour créer des places, des jardins et des bâtiments publics qui évoquent la grandeur du passé. Les motifs classiques, la symétrie et l’ordre spatial se retrouvent dans la conception des trottoirs, des fontaines et des structures administratives, offrant ainsi un cadre de vie harmonieux et apaisant. - Création d’une identité urbaine forte :

L’intégration du style classique architecture dans les projets contemporains contribue à renforcer l’identité visuelle d’une ville. En mêlant les éléments du passé à des constructions innovantes, les architectes parviennent à créer des environnements qui racontent une histoire tout en répondant aux besoins fonctionnels et esthétiques du présent. - Exemples de reconversions réussies :

Plusieurs villes européennes se distinguent par des projets de reconversion qui respectent les codes du classique. Ces initiatives montrent comment l’architecture baroque et classique peut être réinterprétée dans des contextes modernes, permettant ainsi de préserver le patrimoine tout en dynamisant le tissu urbain.

Défis Contemporains et Perspectives d’Avenir de l’Architecture Classique

4.1 Les Défis Contemporains du Classisme

Malgré son ancrage historique profond, l’architecture classique 17ème siècle et ses évolutions, telles que l’architecture neo classique ou la néo classique architecture, se trouvent confrontées à plusieurs défis dans le contexte urbain et architectural actuel :

- Adaptation aux Normes Modernes :

Les édifices historiques construits selon les préceptes du style classique architecture doivent être rénovés pour répondre aux exigences en matière de sécurité, d’accessibilité et d’efficacité énergétique. La préservation de l’authenticité tout en intégrant des normes modernes représente un équilibre délicat. - Conservation du Patrimoine dans un Monde Numérique :

La numérisation des archives et la modélisation 3D jouent un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine. Cependant, cette transition nécessite de nouveaux investissements et une expertise pointue pour transposer les valeurs de l’architecture classique 17ème siècle dans des formats numériques tout en respectant la matérialité du bâti. - Concurrence des Styles Modernes :

Dans un environnement où l’architecture d’intérieure et l’architecture contemporaine privilégient souvent des lignes épurées et minimalistes, la richesse ornementale de l’architecture baroque et classique peut être perçue comme décalée. L’enjeu consiste donc à réinterpréter ces codes pour les rendre pertinents auprès des nouveaux usagers.

4.2 Nouvelles Technologies et Rénovation du Patrimoine

L’innovation technologique offre aujourd’hui des outils inédits pour relever les défis du patrimoine classique :

- Modélisation et Simulation 3D :

Les logiciels de conception assistée par ordinateur permettent de restaurer virtuellement des édifices historiques. Cette approche facilite la compréhension des structures, aide à planifier des rénovations respectueuses des principes de l’architecture classique 17ème siècle, et préserve l’essence du néo-classique architecture. - Techniques de Rénovation Durable :

L’intégration de matériaux modernes, tels que l’isolation écologique et les systèmes d’énergie renouvelable, permet de moderniser des bâtiments classiques sans compromettre leur caractère historique. Ces innovations se retrouvent tant dans la rénovation extérieure que dans l’architecture d’intérieure. - Réalité Augmentée et Patrimoine :

La réalité augmentée offre aux visiteurs une immersion dans l’histoire des édifices. En superposant des éléments virtuels aux structures existantes, il est possible de visualiser l’évolution des styles, depuis l’architecture classique 17ème siècle jusqu’au néo classique architecture contemporain.

4.3 Évolution de l’Architecture d’Intérieure Classique

L’architecture d’intérieure connaît une évolution qui permet de conjuguer le confort moderne avec l’esthétique classique :

- Réinterprétation des Espaces Historiques :

Les intérieurs inspirés du style classique architecture s’enrichissent désormais de touches contemporaines, telles que des éclairages LED intégrés ou des aménagements modulables, tout en conservant l’élégance des moulures, colonnes et frontons. - Fusion des Styles :

L’alliance entre l’architecture baroque et classique et des éléments modernes (mobilier design, matériaux innovants) permet de créer des espaces intérieurs harmonieux et fonctionnels. Cette fusion offre une nouvelle lecture du classicisme, adaptée aux modes de vie actuels. - Personnalisation et Confort :

Les projets d’architecture d’intérieure actuels intègrent des solutions sur mesure qui répondent aux attentes en termes de confort, de durabilité et d’esthétique. L’objectif est de proposer des espaces qui, tout en respectant les codes du néo-classique architecture, s’adaptent aux usages contemporains.

4.4 Perspectives d’Avenir et Conclusion

L’avenir de l’architecture classique réside dans sa capacité à se renouveler et à s’intégrer dans des projets modernes sans renoncer à son héritage :

- Innovation et Tradition en Harmonie :

Les architectes d’aujourd’hui s’efforcent de marier les techniques traditionnelles du style classique architecture aux innovations technologiques. Ce dialogue entre passé et présent ouvre la voie à des réalisations architecturales qui honorent l’architecture classique 17ème siècle tout en répondant aux défis contemporains. - Valorisation du Patrimoine :

La préservation du patrimoine historique reste une priorité. Les politiques culturelles et les partenariats public-privé jouent un rôle crucial pour sauvegarder et réhabiliter les bâtiments classiques, tout en les intégrant dans le paysage urbain moderne. - Adaptation aux Nouveaux Usages :

Le futur verra probablement une diversification des fonctions des espaces classiques, avec une intégration renforcée de l’architecture d’intérieure dans des projets de reconversion et de réhabilitation. Le néo-classique architecture, par exemple, pourra se décliner dans des centres culturels, des bureaux ou des résidences modernes, enrichissant ainsi notre environnement quotidien.

Questions Fréquentes (FAQ) sur Architecture Classique

1. Quelles sont les caractéristiques de l’architecture classique ?

L’architecture classique s’inspire largement de l’Antiquité gréco-romaine et se distingue par :

- Symétrie et équilibre :

La disposition des éléments (colonnes, fenêtres, frontons) est soigneusement équilibrée pour créer une harmonie visuelle. - Utilisation des ordres architecturaux :

Les colonnes et les pilastres obéissent aux ordres classiques (dorique, ionique, corinthien) qui définissent leurs proportions et leurs décorations. - Proportions mathématiques :

Le recours à des rapports et des mesures précises (influencés par la recherche de l’harmonie) est essentiel dans la conception. - Frontons et entablements :

Les façades présentent souvent des frontons triangulaires, accompagnés d’entablements sculptés, apportant un caractère majestueux à l’édifice. - Usage de matériaux nobles :

La pierre, le marbre et le stuc sont fréquemment utilisés, soulignant le caractère intemporel et raffiné du style.

2. Comment reconnaître le style classique ?

Pour identifier un bâtiment ou un espace de style classique, vous pouvez repérer :

- La symétrie

- Les colonnes et les pilastres

- Les frontons et les corniches décorées

- L’harmonie des proportions

3. Qu’est-ce que l’architecture de style classique ?

L’architecture de style classique désigne un ensemble de réalisations architecturales qui s’inspirent des modèles de l’Antiquité gréco-romaine. Elle met en avant la rigueur des proportions, la symétrie et l’utilisation des ordres architecturaux. Ce style a marqué non seulement l’Antiquité, mais aussi des périodes de renouveau comme la Renaissance et le Néoclassicisme, qui ont cherché à recréer et à sublimer les principes de beauté et d’harmonie de l’antique.

4. Quels sont les trois types d’architecture ?

La classification de l’architecture peut varier selon les critères choisis (historique, fonctionnel, stylistique). Voici deux approches couramment utilisées :

Selon l’évolution historique

- L’architecture antique (ou classique) :

Inspirée de la Grèce et de Rome, caractérisée par la symétrie, l’usage des ordres et des proportions harmonieuses. - L’architecture médiévale :

Incluant les styles romans et gothiques, elle se distingue par des voûtes, des arcs en ogive, et une verticalité marquée, souvent associée aux constructions religieuses et fortifiées. - L’architecture moderne et contemporaine :

Marquée par une rupture avec les formes traditionnelles, elle privilégie la fonctionnalité, l’utilisation de nouveaux matériaux et technologies, et une expression plus libre des formes.

Selon la fonction et l’usage

- L’architecture civile ou résidentielle :

Conçue pour l’habitat, les logements, et les espaces de vie quotidiens. - L’architecture religieuse :

Dédiée aux lieux de culte (églises, mosquées, temples) avec une symbolique et des formes spécifiques adaptées au rituel. - L’architecture institutionnelle et publique :

Concerne les bâtiments administratifs, culturels, et éducatifs, conçus pour refléter à la fois la fonctionnalité et l’importance symbolique de l’institution.